不妊治療における生殖補助医療支援システム(FiTTE:Fertility image Testing Through Embryo)

FiTTEは臨床現場の課題に則した、不妊治療に関する2つの機能(システム)を有しています。

不妊治療をめぐる概況

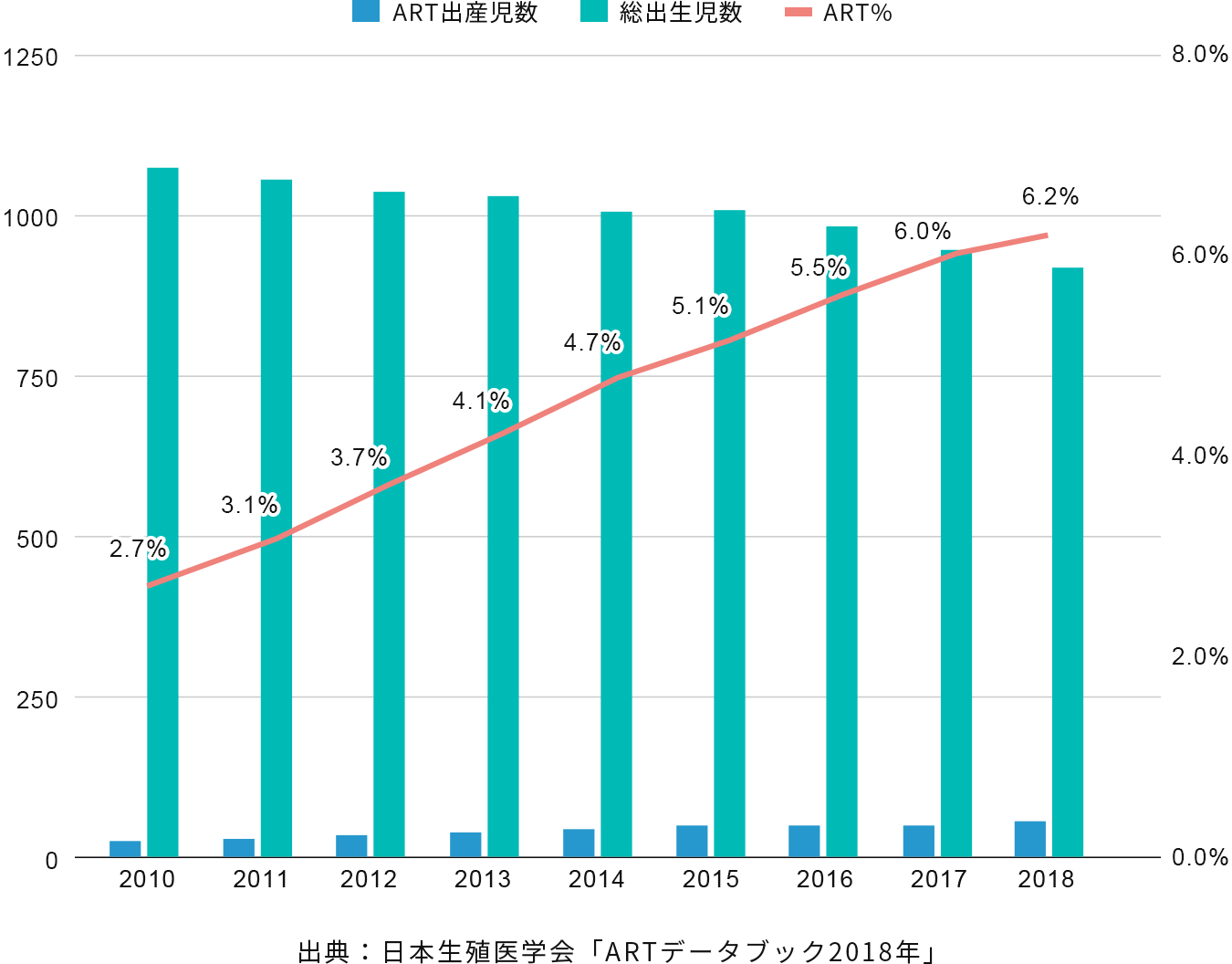

国内において出生児の数は減少しているにもかかわらず、技術の進歩や晩婚化に伴い、体外受精・顕微授精・卵子や胚の凍結保存・新鮮胚移植・凍結胚移植等の技術を用いた生殖補助医療(ART)を用いた出生児の数は増加しており、2018年時点で新生児16人に1人はARTにより誕生しています。(下図)

不妊治療技術が進歩した我が国において、不妊治療はいまや5.5組に1組の夫婦が経験していると言われるほど一般的な治療になりつつあります。

2022年4月において、不妊治療の保険適用が拡大されたものの、一部制限があるなど、患者の経済的負担の大きさが問題点として挙げられています。

[ 機能1 ] 非侵襲法(タイムラプス画像解析)による胚の染色体異数性判定システム / Determination system of chromosome aberration number

臨床現場の課題

反復流産の一因とされる胚の染色体異数性については、検査手法としてPGT-A法(Preimplantation genetic testing for aneuploidy)が知られています。

同手法は胚への侵襲が必要であり、加えて妊娠・出産率への影響も懸念され、不妊クリニックでの積極的利用については日本産婦人科学会を含め、様々な議論がなされています。

また、実施費用も高額になる傾向があり、患者負担が大きいものとなっています。

当社のTechnology

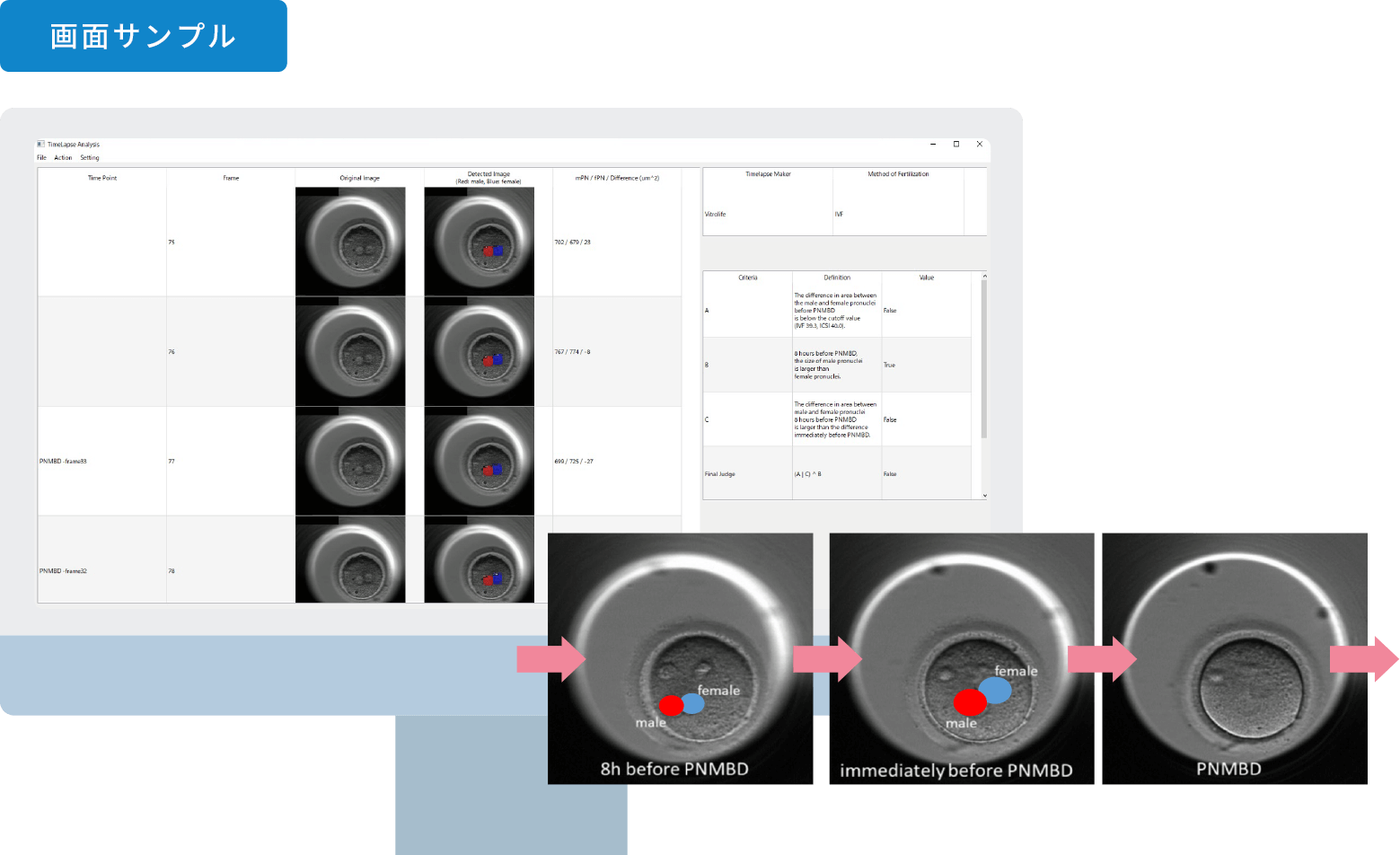

共同研究先のクリニックとアカデミアにて開発した、胚の生育過程特徴量(時点特定、面積算出)から非侵襲的に染色体異数性を判定する手法(Ootsuki et al. Fertility and Sterility. 2019)に対して、当社独自開発の画像領域抽出AI技術により人手を介さず自動化するシステムを開発しました。

約百症例・数万枚の画像を対象に後向き観察試験を実施し、医師・胚培養士がラべリングしたタイムラプス動画を教師データとして、画像領域抽出AIモデルを構築し、胚の生育過程特徴量(時点特定、面積算出)の抽出を可能としました。

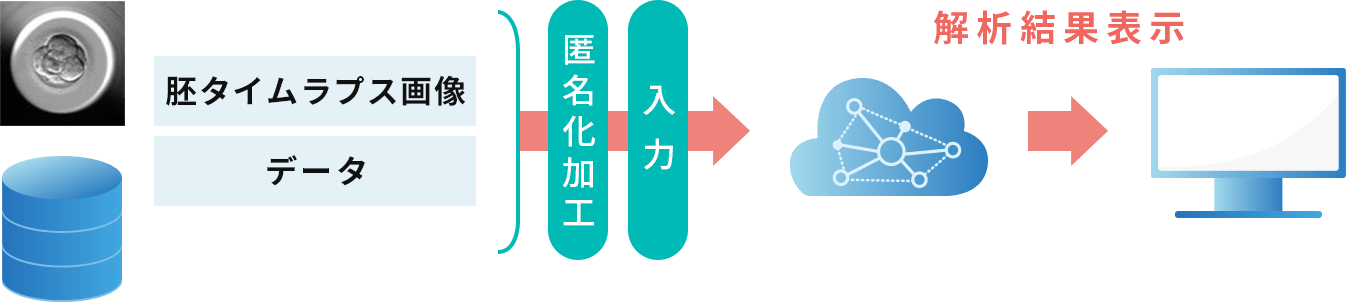

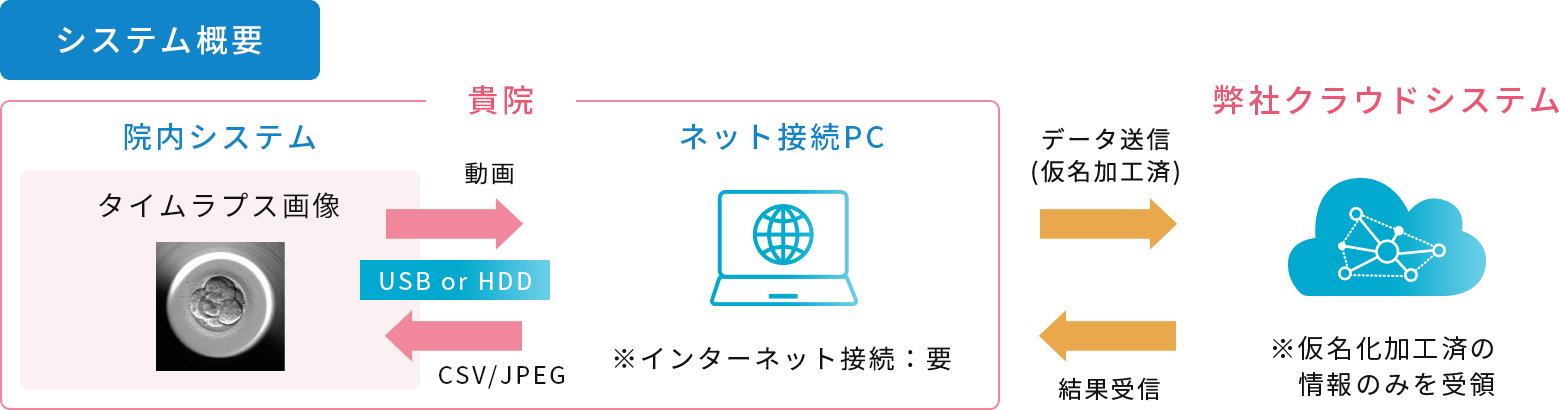

体外・顕微受精の胚培養のタイムラプス画像をクラウドサーバー上に配置した画像領域抽出AIに接続したソフトウェアに読み込ませることで、染色体異数性判定情報を医師に提供します。

これにより、安価で非侵襲的かつ迅速にクリニック内で検査を行い、必要な情報を提供することができます。(※医師はその他の臨床情報も確認し総合的に判断を行います)

※現在、国内最大規模(症例数)の不妊クリニックと、前向き評価試験を実施中。

染色体異数性判定ソフトウェアとは

不妊治療に関する生殖補助医療領域で染色体異数性判定ソフトウェアを開発しています。 反復流産の原因とされる染色体異数性判定を調べる方法としては、 従来の着床前胚染色体異数性検査(preimplantation genetic testing for aneuploidy: PGT-A) がありますが、本製品は従来の方法と比べて、以下のメリットが期待できます。

- 侵襲がありません(妊娠率向上の可能性)

- 即時に結果が得られます

- 低コストで実施可能です

- 後ろ向き試験では、少数データですが、すでにPGT-Aと同等精度を得ています(※)

※PGT-Aとは

体外受精によって得られた胚の染色体数を、移植する前に調べる検査。

年齢因子に伴う流産を未然に防ぐ為の有効的な検査方法です。

当該検査により流産のリスクが減ることや妊娠率の向上が期待されますが、留意点としては検査の精度は100%ではない事、

検査後に必ずしも正常な胚が見つかるとは限らないことが挙げられます。

機能の詳細

- これまで後向き観察試験で約百症例・数万枚の画像を収集(継続中)

- 胚培養士・医師がラべリングしたタイムラプス画像を学習

- 雌雄前核の動態解析(消失時点特定、面積算出)を実施

- 院内で仮名化データ加工処理する仕組みも実装済み

[ 機能⒉ ] 胚のタイムラプス画像解析による妊娠・出産可能性予測システム Predicting system for pregnancy and birth

臨床現場の課題

体外・顕微受精をはじめとする生殖補助医療(ART)において、胚の状態がその後の妊娠・出産に重要とされています。

現行の主な方法は、胚移植時に目視で胚の形態を評価するというものとなりますが、胚の生育過程の解析等様々な評価手法が関連学会で議論されていますが、妊娠・出産を予測する確立された手法はまだありません。

当社のTechnology

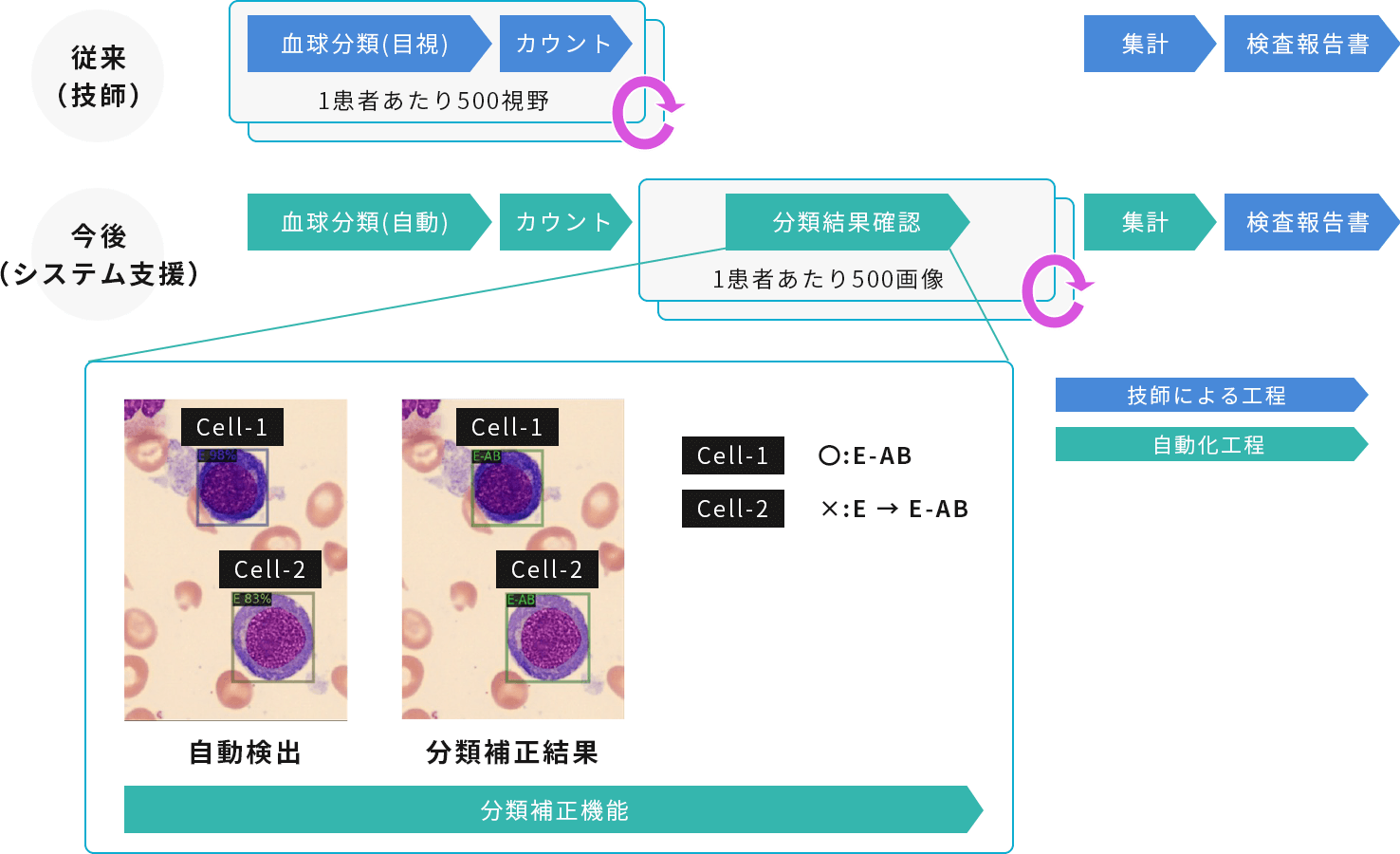

胚培養過程のタイムラプス画像を入力し、妊娠・出産可能性を5段階評価した結果を出力する画像解析AIを開発しました。

約2万症例を対象とした後向き観察試験として、胚培養過程のタイムラプス画像と妊娠・出産アウトカムの関連性から胚の生育過程および胚の形態学的特徴量を抽出し、画像解析AIを構築しました。 (RMB 2022 ”A novel system based on artificial intelligence for predicting blastocyst viability and visualizing the explanation”)

体外・顕微受精の胚培養のタイムラプス画像をクラウドに配置した画像解析AIに接続したソフトウェアに読み込ませることで、5段階評価した結果を医師に提供し移植胚の選択を支援可能です。

同ソフトウェアにより、医師による胚移植支援につながります(医師はその他臨床情報も確認し総合的に判断)。 画像解析AIモデルはクラウドに配置し、同ソフトウェアと連携しています。